Redis架构解析:单线程模型与内存管理机制

Redis核心架构解析:从单线程模型到内存管理

Redis作为当今最流行的内存数据库之一,其独特的设计理念和高效的架构使其在各种高性能场景中脱颖而出。本文将深入剖析Redis的基础架构和核心组件,帮助开发者理解其底层工作原理。

一、Redis简介

内存数据库特性

Redis(Remote Dictionary Server)本质上是一个键值存储系统,但与传统数据库最大的区别在于它将数据主要存储在内存中:

// Java示例:Jedis基本操作

Jedis jedis = new Jedis("localhost");

jedis.set("user:1001", "{'name':'张三','age':28}"); // 内存写入

String user = jedis.get("user:1001"); // 内存读取内存存储的优势:

- 读写性能极高(10万+ QPS)

- 数据结构丰富(支持字符串、哈希、列表等)

- 原子性操作(单线程模型保证)

实践建议:

- 适合存储热数据和高频访问数据

- 需要合理设置内存上限(maxmemory)和淘汰策略

- 配合持久化机制保证数据安全

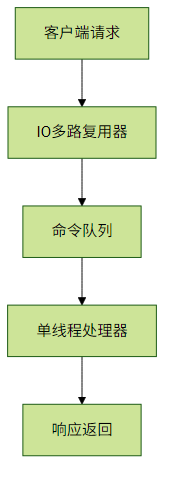

单线程模型与IO多路复用

Redis采用单线程处理命令请求的设计,却能支持高并发的关键:

核心机制:

- 使用epoll/kqueue等系统调用实现非阻塞IO

- 文件事件处理器处理网络请求

- 时间事件处理器处理定时任务

为什么单线程还能高性能:

- 无锁竞争开销

- 避免线程切换消耗

- 纯内存操作

- IO多路复用减少等待

实践建议:

- 避免执行耗时命令(如KEYS *)

- 长耗时操作使用Pipeline或Lua脚本

- 监控慢查询(slowlog)

二、核心组件解析

事件驱动架构

Redis的事件系统由两类事件组成:

文件事件:处理网络IO

- 使用Reactor模式

- 异步处理客户端连接、命令请求

时间事件:处理定时操作

- 定期持久化(RDB)

- 过期键清理

- 集群心跳

// 伪代码展示事件循环

while(!stop) {

// 处理文件事件

int processed = processFileEvents();

// 处理时间事件

if (processed == 0) {

processTimeEvents();

}

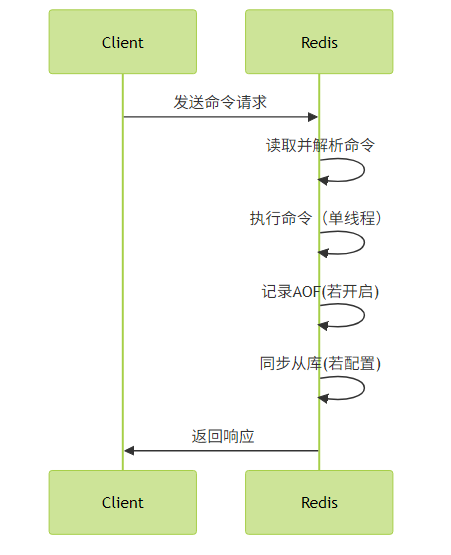

}命令处理流程

Redis命令执行的核心路径:

关键阶段:

- 命令解析:将RESP协议转为内存结构

- 命令执行:查找对应处理函数

- 响应返回:格式化为客户端协议

内存管理机制

Redis采用多种策略优化内存使用:

内存分配器:

- 默认使用jemalloc(减少内存碎片)

- 可选tcmalloc或libc

数据结构优化:

- SDS(简单动态字符串)减少内存分配

- ziplist压缩列表存储小数据

- quicklist优化列表存储

内存管理实践:

# 查看内存使用情况

redis-cli info memory

# 输出示例:

# used_memory:1024000

# used_memory_human:1.02M

# mem_fragmentation_ratio:1.2优化建议:

- 监控

mem_fragmentation_ratio(>1.5需关注) - 对大对象进行分片存储

- 使用SCAN替代KEYS遍历

- 合理设置过期时间

三、架构设计启示

Redis的架构设计给我们带来几点重要启示:

- 简单即高效:单线程模型避免了复杂的并发控制

- 场景适配:针对内存访问特点优化数据结构

- 扩展性:通过模块系统支持功能扩展

- 可靠性:多种持久化方案保证数据安全

生产环境建议:

- 主从+哨兵保证高可用

- 根据数据特性选择RDB/AOF持久化

- 使用连接池管理客户端连接

- 定期进行容量规划和性能测试

理解Redis的核心架构,有助于我们在实际应用中做出更合理的技术决策,充分发挥Redis的性能优势,同时规避潜在的风险和瓶颈。